Notizie passate

Sesto Incontro Nazionale di Fisica Nucleare

Sesto Incontro Nazionale di Fisica Nucleare

Il Sesto Incontro Nazionale di Fisica Nucleare si terrà a Trento, presso la Sala della Cooperazione, via Giovanni Segantini 10, organizzato dal TIFPA , Trento Institute for Fundamental Physics and Applications, dal 26 al 28 Febbraio 2024.

L’incontro, promosso dalle Commissioni Scientifiche Nazionali 3, 4 e 5, nasce come iniziativa di ricercatori INFN e universitari con l'obiettivo di creare un'occasione di confronto per la comunità italiana di fisici, teorici e sperimentali, attivi nel campo della fisica nucleare, fondamentale e applicata.

Tutti i dettagli e le informazioni sul sito https://agenda.infn.it/e/infn2024

Assegnato il premio Villi 2022

Assegnato il premio Villi 2022

Il Premio "Claudio Villi" per la migliore tesi di dottorato in fisica nucleare discussa nel periodo dal 1° giugno 2021 al 31 maggio 2022 è stato assegnato alla tesi presentata dal

Dott. Daniele Brugnara dal titolo “Investigating the 46Ar proton wave function with the 46Ar(3He,d)47K direct reaction” discussa presso l’Università di Padova.

La cerimonia di conferimento si è svolta durante la riunione della CSN3 del 17 Aprile 2023 tenuta presso Centro Congressi dell'Università di Napoli "Federico II" ed è stata presieduta dal dott. D. Bettoni, membro della Giunta Esecutiva INFN, e dal Presidente di CSN3 dott. R. Nania.

Una menzione speciale è stata conferita alle seguenti tesi:

- Dott. Marco Baruzzo con il titolo “Development of the FAMU experimental apparatus for the proton radius measurement” discussa presso l’Università di Udine

- Dott. Mattia Faggin con il titolo “Measurement of heavy-flavour decay electrons and heavy-flavour baryon production with ALICE experiment at LHC” discussa presso l’Università di Padova.

- Dott.ssa Chiara Pinto con il titolo “Light (anti)nuclei production with ALICE at the Large Hadron Collider” discussa presso l’Università di Catania

- Dott. Lorenzo Scavarda con il titolo “Design and development of the Calorimeter for the FOOT experiment” discussa presso l’Università di Torino

- Dott.ssa Sara Ziliani con il titolo “Comprehensive investigation of light neutron-rich nuclei to test modern nuclear theoretical models” discussa presso l’Università di Milano.

Assegnato il premio Villi 2021

Assegnato il premio Villi 2021

Il Premio "Claudio Villi" per la migliore tesi di dottorato in fisica nucleare discussa nel periodo dal 1° giugno 2020 al 31 maggio 2021 è stato assegnato a pari merito alle seguenti due tesi:

Dott.ssa Eugenia Naselli per una tesi dal titolo "Experimental study of Electron Cyclotron Resonance plasmas by a multi-diagnostics system in stationary vs. turbulent regimes: perspectives to in-plasma β-decay investigations of nuclear and astrophysical interest” discussa presso l'Univesità di Catania

Dott.ssa Giorgia Pasqualato per una tesi dal titolo “Lifetime measurements in 105Sn: the puzzle of B(E2) strengths in Sn isotopes” discussa presso l’Università di Padova.

La cerimonia di conferimento si è svolta durante la riunione della CSN3 del 22 Aprile 2022 tenuta presso i Laboratori Nazionali di Frascati ed è stata presieduta dal dott. D. Bettoni, membro della Giunta Esecutiva INFN, e dal Presidente di CSN3 dott. R. Nania.

Una menzione speciale è stata conferita al Dott. Simone Amaducci per una tesi dal titolo “Accurate measurement of the 235U(n,f) cross section at n_TOF between thermal energy and 170 keV, relative to 6Li(n,t) and 10B(n,α)” discussa presso l’Università di Catania.

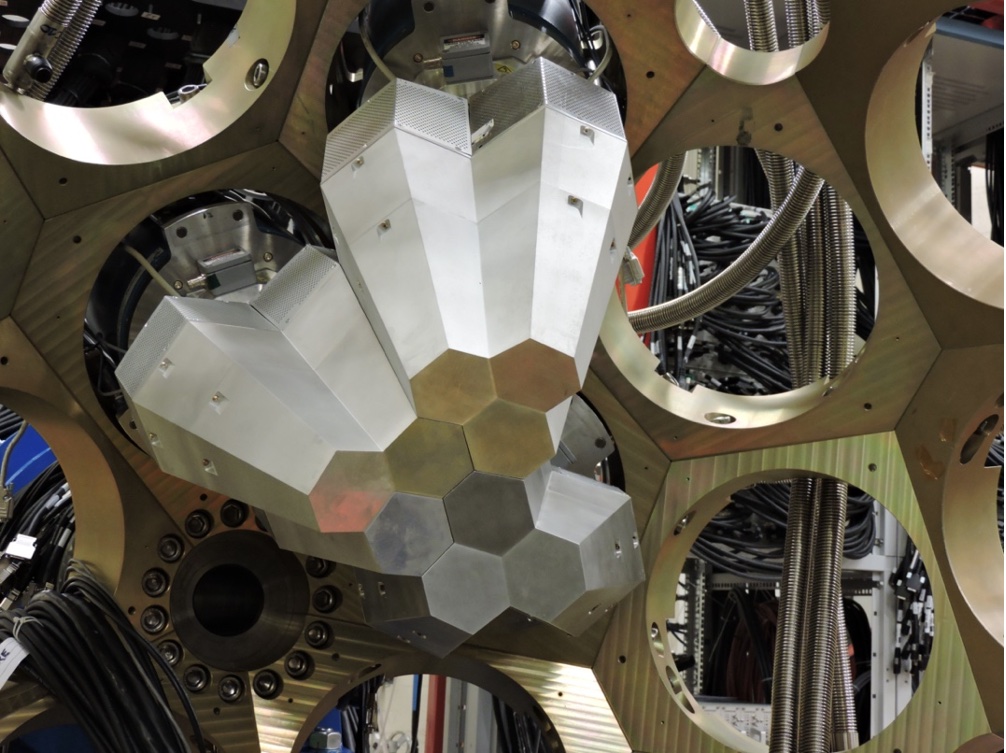

Installati con successo presso i Laboratori Nazionali di Legnaro i primi tre cluster tripli di AGATA: i nostri occhi per vedere all’interno del nucleo dell’atomo

Installati con successo presso i Laboratori Nazionali di Legnaro i primi tre cluster tripli di AGATA: i nostri occhi per vedere all’interno del nucleo dell’atomo

In primavera comincerà presso i Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL) la prima campagna sperimentale con lo spettrometro a tracciamento gamma, AGATA. La campagna, portata avanti dal gruppo GAMMA in una ampia collaborazione internazionale che coinvolge i principali paesi europei, utilizzerà fasci intensi di ioni stabili forniti dal complesso di acceleratori Tandem-ALPI-PIAVE. AGATA è il più sofisticato strumento esistente al mondo nel campo della rivelazione di raggi gamma. Basato su cristalli segmentati di germanio iperpuro, è un apparato di rivelazione modulare di tipo innovativo costituito, una volta completato, da 60 cluster tripli. Lo strumento permette, a partire dall’analisi della forma dei segnali elettrici forniti dai cristalli, di effettuare il tracciamento del singolo raggio gamma all’interno del cristallo con una risoluzione spaziale dell’ordine di qualche millimetro.

AGATA permetterà di esplorare, con un’efficienza e una sensibilità senza paragoni, la struttura di nuclei esotici prodotti in collisioni tra ioni pesanti. In una prima fase di sperimentazione presso i LNL, effettuerà misure insieme allo spettrometro magnetico di massa a grande accettanza PRISMA, in aggiunta a strumenti complementari per la rivelazione di particelle cariche, neutroni, raggi gamma di alta energia o per la misura di vite medie degli stati nucleari eccitati. I primi tre cluster tripli di AGATA sono stati installati con successo insieme al sistema di supporto al loro funzionamento e all’elettronica per il trattamento dei segnali. Per l’inizio della campagna sperimentale si prevede di installare fino a tredici cluster tripli, coprendo circa un quarto dell’angolo solido ed estendere poi il numero di rivelatori fino ad arrivare a metà dell’angolo solido nei prossimi anni per il prosieguo della campagna.

LABORATORI NAZIONALI DEL GRAN SASSO INFN: NUOVI INDIZI SULLA PRODUZIONE DI ELEMENTI PESANTI NELLE STELLE

LABORATORI NAZIONALI DEL GRAN SASSO INFN: NUOVI INDIZI SULLA PRODUZIONE DI ELEMENTI PESANTI NELLE STELLE

Da decenni fisici e astrofisici si interrogano sull’origine degli elementi più pesanti del ferro. Per produrli alle stelle servono i neutroni, che essendo privi di carica sono facilmente catturabili dagli altri ioni, permettendo la sintesi di elementi come il Cadmio, il Tungsteno o il Piombo.

La più importante sorgente di neutroni nelle stelle è il processo 13C+a -> 16O+n:

un nucleo di carbonio 13 cattura una particella alfa e genera un nucleo di ossigeno 16 e un neutrone. Dopo una lunga campagna sperimentale, durata circa 4 anni, la collaborazione internazionale LUNA (Laboratory for Underground Nuclear Astrophysics https://luna.lngs.infn.it ), che opera presso i Laboratori Nazionali del Grasso dell’INFN, ha misurato la velocità di questo processo con un’elevatissima precisione direttamente alle temperature stellari, fornendo informazioni preziosissime per i modelli che riproducono l’evoluzione di una stella.

I risultati di questo lavoro sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista Physical Review Letters dell’American Physical Society:

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.127.152701

Gianluca Imbriani, portavoce della collaborazione LUNA sottolinea che “la nostra conoscenza della sezione d'urto del processo di cattura di una particella alfa da parte di un nucleo di 13C, nell'intervallo di energie astrofisiche si è finora basata su estrapolazioni da misure ad energie più elevate e su esperimenti basati su tecniche indirette”.

“Circa il 50% degli elementi più pesanti del ferro presenti sulla Terra e nel Sistema Solare sono stati prodotti da stelle di massa leggermente più grande di quella del Sole, vissute prima della sua formazione avvenuta 4.5 miliardi di anni fa - dice Oscar Straniero, astrofisico dell’INAF e storico collaboratore di LUNA -. Quando diventano giganti rosse, nell’interno di queste stelle si sviluppano condizioni ideali per l’attivazione del processo 13C+a -> 16O+n, che da inizio alla sintesi di nuclei pesanti”.

“Grazie al livello di fondo fortemente ridotto nel laboratorio sotterraneo del Gran Sasso – aggiungono Alba Formicola ed Andreas Best, che hanno coordinato il lavoro per questa misura – LUNA è l’unico esperimento ad oggi che è riuscito a misurare direttamente il processo 13C+a -> 16O+n nella finestra energetica di interesse astrofisico riducendo drasticamente le incertezze. Ciò determinerà un grande impatto sulla previsione della formazione di una serie di elementi pesanti, la cui sintesi dipende fortemente dalla velocità di questo processo.”

“L’esperimento LUNA proseguirà la sua attività scientifica nel prossimo decennio grazie al progetto LUNA-MV – conclude Matthias Junker responsabile locale per i Laboratori Nazionali del Gran Sasso della collaborazione LUNA -, che si focalizzerà sullo studio dei processi chiave per determinare l'evoluzione di stelle massicce, importanti per comprendere la composizione chimica dell'universo.”

Collaborano a LUNA circa 50 scienziati di Università e Enti di Ricerca provenienti da Italia, Germania, Ungheria e Regno Unito. Per questa misura va sottolineato un contributo in particolare ed è quello del laboratorio Atomki di Debrecen, Ungheria, dove i bersagli necessari a questo esperimento sono stati sviluppati.

Per ulteriori informazioni potete contattare: Gianluca Imbriani Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.