Atlas, Contributo Italiano, News, Riconoscimenti

BreakThrough Prize 2025 assegnato all’esperimento ATLAS

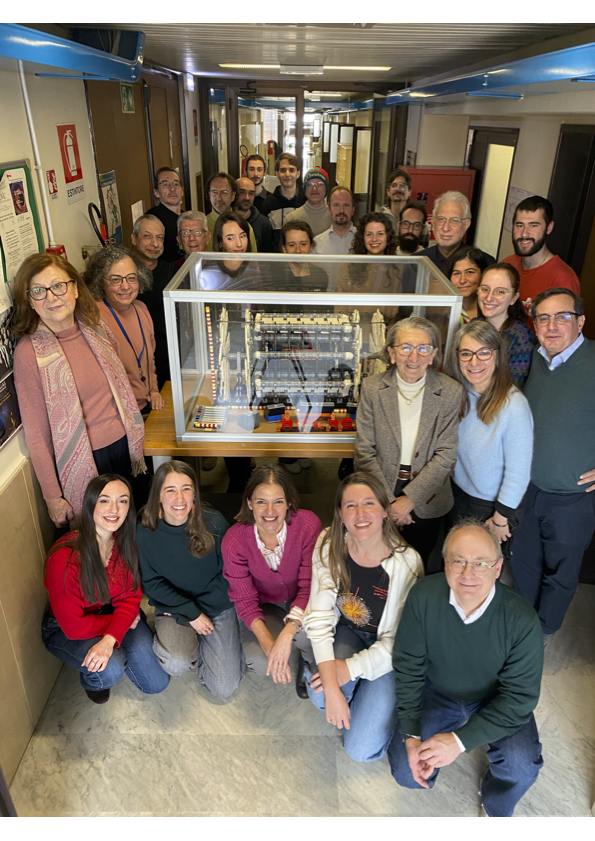

Il Breakthrough Prize 2025 per la Fisica Fondamentale, spesso definito – con un pizzico di licenza poetica – l’“Oscar della Scienza” (video della cerimonia di premiazione), è stato assegnato alle collaborazioni degli esperimenti ATLAS, ALICE, CMS e LHCb. Il riconoscimento premia i risultati conseguiti nello studio del bosone di Higgs, nelle misure di precisione del Modello Standard e nella ricerca di nuova fisica. Le parole di Fabiola Gianotti (direttrice generale del CERN), Antonio Zoccoli (presidente INFN) e Massimo Corradi (responsabile nazionale di ATLAS Italia) sottolineano come questo premio celebri l’impatto di un lavoro corale, in cui ogni contributo – dalla progettazione degli apparati all’analisi minuziosa dei dati – ha ampliato i confini della nostra comprensione dell’Universo.

Il premio da 3 milioni di dollari, donato alla CERN & Society Foundation, sarà impiegato per finanziare borse di studio destinate a studentesse e studenti di dottorato degli istituti membri delle collaborazioni, al fine di svolgere un periodo di ricerca al CERN.

I contributi dei diversi gruppi italiani sono stati molteplici, hanno toccato un pò tutti gli ambiti dell’esperimento e sono stati fondamentali per la riuscita dell’esperimento

Gruppo di Bologna

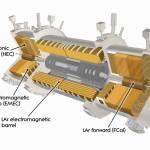

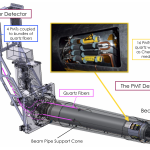

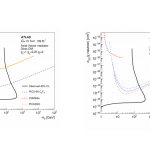

In ATLAS dal 2005, il gruppo di Bologna ha offerto contributi fondamentali sia allo sviluppo dell’apparato sperimentale sia all’analisi dei dati. Il gruppo ha avuto un ruolo chiave nella progettazione, costruzione e calibrazione del luminometro (LUCID) e dello spettrometro per muoni, oltre che nello sviluppo dell’elettronica di lettura del tracciatore a pixel. Attualmente il gruppo è fortemente coinvolto nell’upgrade dei rivelatori in vista della fase futura High-Luminosity-LHC (HL‑LHC) dove è impegnato nell’aggiornamento di LUCID, nella costruzione di nuove camere RPC e nella costruzione del nuovo tracciatore ITk. Sul fronte dell’analisi, il gruppo si distingue per misure di precisione sui bosoni elettrodeboli (W e Z) e sul quark top, per la ricerca di nuova fisica – con particolare attenzione a modelli supersimmetrici ed “esotici” – e, più recentemente, per l’interpretazione dei dati di ATLAS con i metodi dell’informazione quantistica.

Gruppo di Cosenza

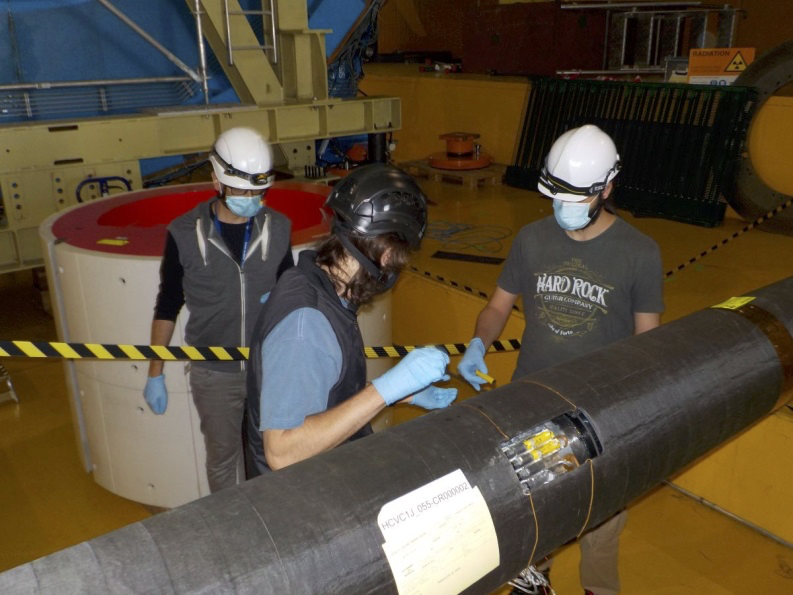

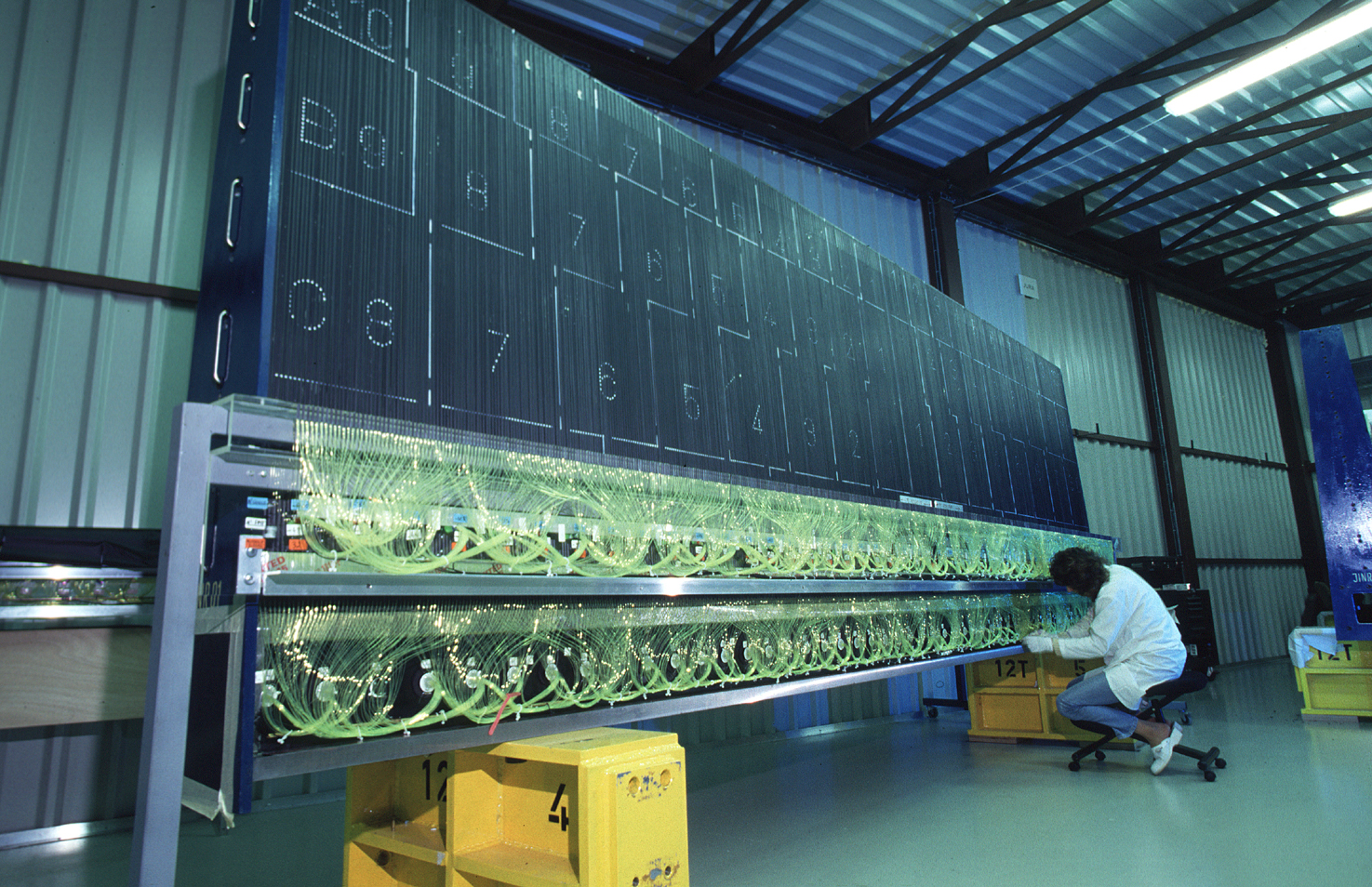

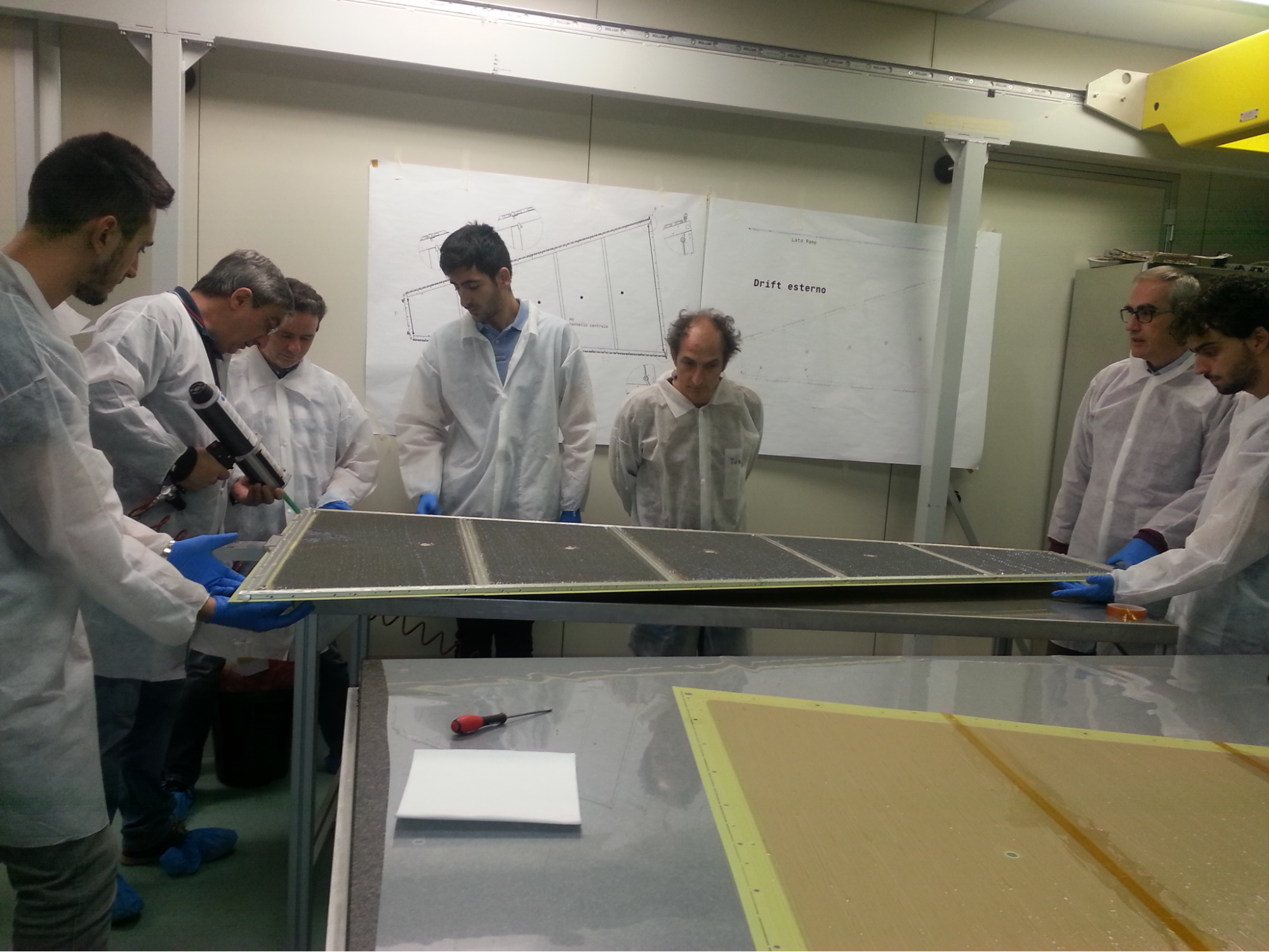

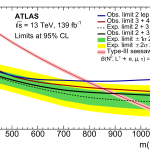

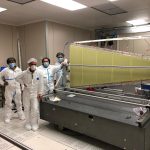

Attivo sin dal 1996, il gruppo di Cosenza ha partecipato alla progettazione e realizzazione delle tecnologie per le camere di precisione dello spettrometro per muoni. Dopo aver lavorato alla costruzione e validazione delle Monitored Drift Tubes e dei pannelli MicroMegas delle New Small Wheels, il gruppo ha esteso il proprio impegno all’Upgrade di Fase 2, sviluppando i pannelli di read‑out del trigger muonico e coordinando la produzione dei rivelatori RPC. Dalla presa dati del 2010, il gruppo è coinvolto tanto nella ricerca di nuova fisica – dagli oscuri dark photons ai bosoni vettori pesanti – quanto nelle misure di precisione del Modello Standard, con particolare attenzione alla produzione di W/Z in associazione con jet da quark pesanti.

Gruppo dei Laboratori Nazionali di Frascati

Il gruppo dei Laboratori Nazionali di Frascati partecipa all’esperimento ATLAS dalla nascita del progetto. Ha fornito un contributo basilare alla progettazione, realizzazione, commissioning, presa dati e manutenzione di due sottosistemi dello spettrometro per muoni: le camere a deriva MDT della stazione intermedia del barrel, e le camere MicroMegas per l’upgrade delle New Small Wheel, ideate per il futuro LHC ad alta luminosità. In questo contesto, è attualmente coinvolto nello sviluppo del tracciatore ITk. Sul piano delle performance e dell’analisi dati, ha partecipato alla scoperta del bosone di Higgs nei canali ZZ e WW, proseguendo con misure di precisione delle sue proprietà e studi prospettici ad alta statistica, oltre che allo studio delle prestazioni nella ricostruzione dei jet e dell’energia trasversa mancante.

Gruppo di Genova

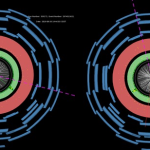

Il gruppo di Genova, attivo in ATLAS sin dal 1993, ha portato avanti attività pionieristiche sul rivelatore a pixel, sul computing e sull’analisi dati con enfasi sui quark beauty nello stato finale. Il rivelatore a pixel ed il suo upgrade per il Run2, l’Insertable B-Layer (IBL), installato subito prima della presa dati per il Run 2, sono stati costruiti con un importante contributo genovese, e questo sforzo si riflette oggi sia nella ricerca di particelle supersimmetriche altamente ionizzanti che nella partecipazione alla costruzione e messa in opera del nuovo tracciatore ITk per l’HL‑LHC. Le tecniche di b‑tagging sviluppate a Genova – sia a livello di trigger sia di ricostruzione – hanno permesso, fra le altre cose, l’osservazione del bosone di Higgs nel suo canale di decadimento più probabile, quello in coppie di b‑quark.

Gruppo di Lecce

Nel 1996 il gruppo di Lecce è entrato a far parte della collaborazione ATLAS e si è occupato della costruzione, installazione e messa in funzione dei rivelatori RPC, nonché delle camere MicroMegas impiegate nello spettrometro a muoni per l’upgrade di Fase 1. Per la Fase 2, il gruppo ha ampliato il proprio impegno nell’assemblaggio e certificazione di qualità degli anelli del rivelatore a pixel ITk e nel trigger. Il contributo di Lecce è stato cruciale anche sul fronte software, sia nella ricostruzione sviluppando algoritmi per il b-tagging, che nell’High Level Trigger dei muoni e il gruppo si occupa della validazione e degli studi di performance del trigger. Il gruppo ha fornito contributi essenziali nelle ricerche dedicate a particelle supersimmetriche (stop, chargini ..) ed esotiche (Higgs pesanti, gravitoni,…).

Gruppo di Milano

Il gruppo di Milano, presente sin dalla nascita del progetto, ha collaborato alla realizzazione del calorimetro elettromagnetico a argon liquido e del tracciatore a pixel, partecipando alla presa dati e agli upgrade per l’HL‑LHC. Milano ospita da anni uno dei centri di calcolo Tier2 della Worldwide LHC Computing Grid. Dopo aver contribuito in modo decisivo alla scoperta del bosone di Higgs nel 2012, il gruppo ha proseguito – nel Run 2 – studi dettagliati delle sue proprietà nel canale a due fotoni, raggiungendo la prima misura della massa dell’Higgs con precisione relativa inferiore al per‑mille. Ha inoltre esplorato decadimenti dell’Higgs in particelle BSM del settore oscuro, misure sul quark top, ricerche di supersimmetria e materia oscura, migliorando al contempo la qualità degli algoritmi di ricostruzione di fotoni, elettroni, tau e energia trasverso mancante.

Gruppo di Napoli

Il gruppo ATLAS Napoli partecipa alla collaborazione dal 1996. È stato profondamente coinvolto nella costruzione, installazione, presa dati e manutenzione delle camere RPC, nonché nello sviluppo del trigger di primo livello e dei sistemi di acquisizione e monitoring. Ha dato un notevole contributo alla costruzione delle MicroMegas delle NSW e, per la Fase 2, è attivo sul trigger L0 e su ITk. Fin dall’inizio della presa dati nel 2010, Napoli ha condotto analisi sui canali di decadimento di J/ψ e Z, contribuendo in modo determinante alla scoperta del bosone di Higgs tramite il Golden Channel (H → ZZ → 4l) e allo studio delle sue proprietà di spin e parità. Durante il Run 2 ha adottato avanzate tecniche di machine learning, in particolare reti neurali ricorrenti, per affinare ricerche di nuova fisica e misure di precisione del Modello Standard.

Gruppo di Pavia

Il gruppo di Pavia partecipa alla collaborazione fin dalla fondazione di ATLAS nel 1994, rivestendo ruoli chiave nella progettazione, realizzazione, commissioning, presa dati e manutenzione di due tipologie di rivelatori dello spettrometro a muoni: le camere a deriva MDT del barrel interno e le camere MicroMegas, installate nell’ultimo upgrade delle regioni forward. Ha inoltre sviluppato e mantenuto il sistema di alimentazione dello spettrometro e ha la responsabilità del dataflow dall’acquisizione al salvataggio su disco. Sul fronte analisi, Pavia contribuisce a studi di precisione del Modello Standard, alla scoperta del bosone di Higgs e a ricerche di supersimmetria e materia oscura.

Gruppo di Pisa

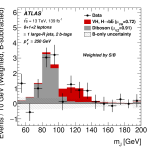

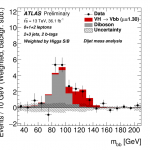

Il gruppo di Pisa, parte integrante di ATLAS fin dai primi anni, ha offerto un contributo fondamentale nella progettazione, costruzione e messa in funzione del calorimetro adronico, per il quale ancora oggi riveste un ruolo centrale nella presa dati e calibrazione. E` inoltre coinvolto nel suo upgrade per la fasi HL‑LHC. I ricercatori pisani hanno sviluppato nuove tecniche di trigger e studiato in dettaglio i jet adronici, sfruttando le conoscenze del calorimetro che li rivela. Gli interessi di fisica hanno spaziato su vari aspetti della fisica del Modello Standard (e oltre il Modello Standard), con contributi rilevanti sulla produzione di coppie di bosoni vettori W e Z. Nel Run2 il gruppo ha fornito contributi determinanti all’osservazione del bosone di Higgs nel canale di decadimento in due quark b. Attualmente l’impegno principale è incentrato sullo studio del bosone di Higgs in produzione associata con W e Z, la misura delle sue proprietà e accoppiamenti, e la produzione di coppie di bosoni di Higgs.

Gruppo di Roma 1 – Università di Roma “La Sapienza”

Attivo sin dai primi anni ’90, il gruppo di Roma ha avuto un impatto fondamentale sin dalla fase di progettazione e costruzione dell’apparato sperimentale. In particolare, ha ideato e realizzato il sistema di trigger per muoni nel settore barrel e contribuito allo sviluppo dei rivelatori di precisione MDT. Durante il Run 2, il gruppo ha svolto analisi sulla fisica del bosone di Higgs – dalle misure dei decadimenti H→ZZ(*) e H→WW fino alle ricerche in associazione con quark top – e si è distinto per lo studio di nuovi segnali, tra cui particelle a lunga vita media e candidati alla materia oscura, facendo largo uso di tecniche di intelligenza artificiale. Attualmente, il gruppo di Roma collabora al programma di upgrade in vista dell’HL-LHC nel settore del trigger e dello spettrometro a muoni, gestendo uno dei principali siti di calcolo del sistema distribuito di ATLAS.

Gruppo di Roma Tor Vergata

Il gruppo ATLAS di Roma Tor Vergata, coinvolto sin dai primi anni ’90, ha progettato il sistema di trigger muonico di primo livello basato su camere RPC in regime di valanga curando l’ottimizzazione, la costruzione e l’installazione di questi rivelatori. Ha poi contribuito in maniera sostanziale agli upgrade RPC per le Fasi 1 e 2 in vista della fase di HL‑LHC. Il gruppo ha partecipato alla scoperta del bosone di Higgs nel canale in 4 muoni concentrandosi successivamente sulle misure della fisica del quark top, ricerca di decadimenti rari dei mesoni con b-quark. Ha inoltre dato un contributo importante allo studio del Modello Standard con studi della struttura interna dei protoni e funzioni di frammentazione dei quark pesanti.

Gruppo di Roma Tre

Il gruppo di Roma Tre partecipa ad ATLAS fin dal 1998 e alcuni suoi membri sin dalla proposta dell’esperimento. Ha dato contributi fondamentali alla progettazione e costruzione dello spettrometro per muoni, occupandosi in particolare delle camere MDT e dei rivelatori MicroMegas installati nelle regioni end‑cap. Con l’inizio della presa dati (2010) Roma Tre ha avviato importanti analisi: ha contribuito alla storica scoperta del bosone di Higgs, attraverso lo studio del decadimento dell’Higgs in due bosoni W e ha poi concentrato le ricerche della sua produzione associata con bosoni vettori W e Z. Durante il Run 2 il gruppo ha lavorato alla produzione associata dell’Higgs con un bosone elettrodebole , alla ricerca della doppia produzione di Higgs e alla misura dell’auto‑accoppiamento dell’Higgs, oltre a garantire la calibrazione e il monitoraggio dei rivelatori muonici.

Gruppo di Trento – TIFPA

Il Gruppo di TIFPA di Trento è entrato in ATLAS nel 2015. Prima di allora, aveva dato un importante contributo esterno occupandosi della realizzazione dei sensori a pixel 3D fabbricati a FBK e utilizzati in IBL. A partire dall’ingresso ufficiale in ATLAS, il contributo di TIFPA si è delineato su due fronti: sul lato dell’upgrade ITk, previsto per HL-LHC, è stato responsabile dello sviluppo dei nuovi pixel 3D per ITk in collaborazione con FBK, ed è attivo nella qualifica dei moduli pixel 3D. Sul lato dell’analisi, il gruppo si è impegnato nello sviluppo di algoritmi per il flavour tagging dei jet e nell’analisi dei dati mirata alla misura dei decadimenti dell’Higgs in coppie di quark b e c.

Gruppo di Udine

Il gruppo fa parte della collaborazione ATLAS dal 1996 ed ha iniziato con lo studio e il test dei sensori per il rivelatore a pixel, contribuendo in seguito ad IBL . In analisi dati il gruppo è uno dei punti di riferimento per la fisica del quark top, avendo partecipato in modo decisivo alle misure che hanno portato all’osservazione del processo di produzione del bosone di Higgs in associazione con il quark top. Nel corso del Run2, ha inoltre collaborato a diverse e rilevanti ricerche di nuova fisica, e sviluppato metodologie statistiche avanzate e strumenti di monitoraggio del processamento dei dati in cloud.

Conclusioni

L’insieme degli sforzi scientifici e tecnologici sviluppati dalle varie sezioni INFN ha reso possibile il successo di ATLAS, contribuendo in maniera imprescindibile alle misure e alle scoperte che hanno condotto all’attribuzione del prestigioso Breakthrough Prize 2025. Ogni gruppo ha fornito un contributo fondamentale riconosciuto a livello mondiale – dalla progettazione e manutenzione dei rivelatori alla calibrazione e all’analisi dei dati – che, integrato nel quadro globale della collaborazione e grazie alle sinergie dei vari gruppi italiani, ha esteso i confini della nostra conoscenza delle interazioni fondamentali. Questi risultati testimoniano l’eccellenza della ricerca italiana nel contesto internazionale della fisica delle particelle e prefigurano le sfide e le opportunità che si apriranno con la prossima era dell’HL-LHC.

Comments RSS Feed